記者/邱翌瑄

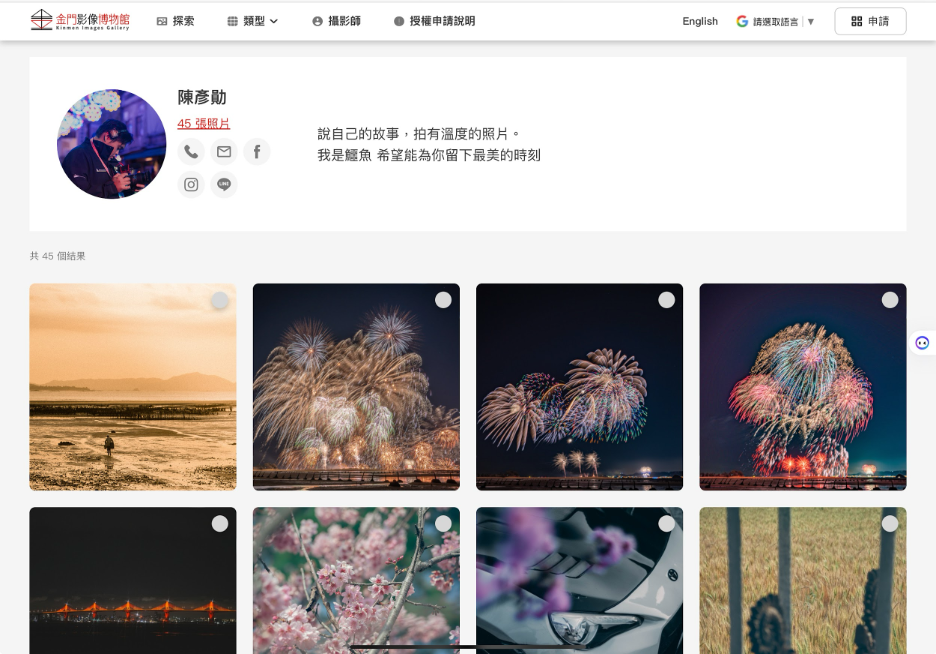

金門,一座飽含歷史與戰地記憶的海島,也是一個充滿細膩人情與文化脈絡的地方。若你參與過金門大小活動,可能會注意到一位青年總是默默拿著相機穿梭其中,捕捉那些看似日常卻極富溫度的畫面。他是陳彥勛,一位出生於民國86年、土生土長的金門囝仔。他用影像,記錄著金門,也逐漸在島嶼的文化拼圖中,佔有一席之地。

啟蒙:來自父親的一台相機

「我第一台相機,是跟爸爸借的。」陳彥勛回憶起這段話時,眼神裡藏著一份特別的情感。那台相機的歷史,遠比他初拿起來的那一刻更久遠。父親年輕時在金門服役與定居,曾熱衷於自然觀察與生活紀錄,尤其喜歡拍攝鳥類與四季變化中的小細節。那是一段膠卷還流行的時代,影像並不即時,而是等待顯影的過程中,夾帶著期待與驚喜。隨著生活重心逐漸轉向家庭與孩子,父親的攝影興趣慢慢淡去,那台曾經是日常夥伴的相機,也就被封存在櫃子深處,靜靜沉睡。

直到高中,彥勛因參與校內活動與社團紀錄,有了拍照的需求,他想起了那台老相機。「當時其實也不知道會不會拍,但就覺得很想試試看。」他向父親提出請求,父親毫不猶豫地答應了。那是他第一次真正握起相機、透過鏡頭看世界,也是在那一刻,他感受到影像與記憶之間的連結。「那種按下快門的剎那,好像能把眼前的一瞬間封存下來,很過癮。」他笑著說。

從此,他便開始帶著相機四處拍攝,從校園、家巷、活動現場,到他熟悉的金門鄉間風景,一張一張地拍、一景一景地記。他說,攝影讓他重新認識自己成長的地方,也讓他學會用不同角度觀看世界

父愛成就的攝影路:從舊相機到新設備

進入大學後,陳彥勛的攝影之路開始明顯展現出更多可能性。與高中時期偏向紀錄校園日常與風景不同,大學生活讓他接觸到更多元的活動與人物。他不僅擔任校內社團活動的專屬紀錄者,也主動參與地方文化節慶、文創市集、藝文展演的拍攝工作。這些經驗逐漸打開他與社區的連結,也讓他對影像敘事產生更深層的理解。「我開始明白,攝影不只是美感的表現,而是與人、與事件、與土地之間建立關係的方式。」他這麼說。

他的父親一直默默看在眼裡。從高中時期那台老舊相機開始,父親便知道孩子對影像的熱情不是一時興起。於是在陳彥勛大三升大四的那一年,父親送給他一台更新、更穩定的相機。那不只是一件器材,更是一份支持與信任的象徵。「他沒多說什麼,只是說:既然你真的喜歡,就用更好的器材拍吧。」彥勛回憶,那一刻他感受到的不是物質的滿足,而是一種無聲的陪伴與成全。

這台新相機陪伴了他將近六、七年的時光,幾乎每天都在活動現場與他並肩作戰。從晨光中的建功嶼到夜晚的文化講座,從街頭藝人的笑聲到匠師手中的灰泥,每一張照片背後,都是他用腳走出來的紀錄,也是器材與經驗共同淬鍊的成果。

直到2022年底,金門縣長選舉期間,他接下了兩支候選人宣傳影片的拍攝任務,這是他第一次正式接觸政治類型的紀錄拍攝。這兩部影片不僅讓他嘗試了腳本規劃、訪談安排與敘事節奏的整合,也讓他獲得人生第一筆「影像收入」。他沒有選擇用這筆錢去旅遊或購物,而是慎重地投入在設備升級上。他採購了穩定器、收音器、更高階的鏡頭與備用記憶卡,讓自己的攝影工具正式從「半業餘」跨入「準專業」。

對彥勛而言,這次設備升級不只是硬體的更新,更是他職涯態度上的一個轉折點。他不再只是「愛拍照的大學生」,而是走向一條自我定位清晰、對影像有使命感的紀錄者之路。而這條路的起點,始終繫於父親當年靜靜交付的那一份信任與愛

一場即興比拚,建立起的「花蛤小遷徙」

如果說攝影是一場個人與世界對話的旅程,那麼「花蛤小遷徙」便是陳彥勛與一群志同道合夥伴共同寫下的青春章節。

這個名字乍聽之下帶著一點玩笑意味,其實起源於一場熱血又即興的拍攝比拚。那一年,金門舉辦「花格小天使」主題活動,吸引了不少喜歡拍照的年輕人參與。陳彥勛與幾位朋友也不例外,背著相機、穿梭在人群與花格間,試圖捕捉最精彩的瞬間。當大家陸續拍完坐下休息時,話題很自然地轉向「誰拍得比較好看」,於是開始互相翻看彼此的畫面。有人開玩笑說:「不然組個群組來比看看誰拍得最厲害!」就這麼一個玩笑話,促成了「花蛤小遷徙」這個群組的誕生。

「我們本來只是朋友間的趣味交流,沒想到後來竟然變成一個持續運作的攝影團隊。」彥勛說。這個群組初期只有五、六人,大多是來自不同背景的青年,有人唸藝術,有人學社工,有人主修資訊科技,甚至還有公務員與廚師。儘管專業不同,但大家對影像與金門生活有著共同熱情。每個人會在群組裡分享自己拍到的精彩畫面,也會討論拍攝技巧、鏡頭配置與構圖思路。久而久之,「花蛤小遷徙」變成一個自由且充滿創造力的攝影資源網絡。

這個小團體後來承接過許多活動紀錄工作,包括金門文創市集、音樂表演、社區導覽、親子市集等。有時,他們也會主動為地方志工活動拍攝,紀錄金門各個角落的溫暖故事。更有人開始嘗試空拍、拍攝紀錄片,甚至規劃以金門風獅爺與聚落文化為主題的系列攝影計畫。

儘管沒有明確的組織架構,也沒有正式的公司登記,但對彥勛來說,這是一種非常真實且有生命力的在地文化合作模式。「我們不是公司,也沒有制度,但我們之間有很強的信任感,也願意花時間一起完成一件事。」他說。

對他而言,「花蛤小遷徙」不只是群組名字,更是一種態度——從生活出發,以影像為橋,連結彼此,也連結金門。

用影像記錄匠師:從一棟古厝開始

在攝影題材的選擇上,陳彥勛始終保有一種對「消逝中的日常」的敏銳。他特別關注金門傳統建築與匠師技藝的紀錄,不僅因為這些技藝正逐漸式微,更因為那是他成長背景中熟悉卻也容易被忽視的一部分。他坦言,最初會接觸這個主題,其實是某次朋友邀請他協助拍攝一場古厝修復課程,「那時候只是覺得可以拍點不同的題材,沒想到卻一腳踏進了一個讓我著迷至今的世界。」

那次拍攝發生在金門的成功聚落——一處保留完整、仍有居民生活的歷史村落。當時,一棟閒置多年的古厝被指定為傳統建築修復教學的實作場域,來自金門與台灣本島的學員與匠師們駐點數日,一磚一瓦地學習如何以傳統工法修補牆體與屋面。彥勛一開始只是站在角落取景,沒想到越拍越被吸引。「我看到他們徒手捏灰、拿榔頭一點一點地砌石頭,那個細節的精緻度,讓我瞬間明白這些不是一般的工程,而是有生命的工藝。」

「那不是單純在修一間屋子,而是在復原一段記憶、一種生活智慧。」他這麼形容。自那之後,他開始主動拜訪金門各地正在進行傳統修繕工程的現場,有時是小聚落裡的無名工班,有時是經驗豐富的國寶級師傅。他不只是拍攝手部操作,更與匠師對話,試圖捕捉那些隱藏在技藝背後的語言與精神。

這些影像作品,有些成為地方展覽中的紀錄牆面,有些則被地方文化單位引用進教材與推廣刊物之中。更重要的是,他開始思考如何讓這些片段成為有系統的文化資產保存,因此規劃了一個名為「匠師紀實計畫」的長期拍攝案。他希望透過持續記錄與歸檔,不僅留存影像,更建立起匠師群像與技藝流程的圖文資料,讓未來的人們也能理解這些技法曾經如何與金門的風土共生。

對彥勛來說,這不只是攝影作品的累積,而是一種文化責任的承接——透過鏡頭,延續那些雙手與磚石之間曾經交會的溫度與記憶。

金門,不只是背景

對陳彥勛而言,金門從來不只是他成長的背景舞台,更是他創作的根。他的鏡頭,不只捕捉畫面,更是在追尋這座島嶼上曾經發生過、如今仍緩緩流動的生活故事。從戰地遺跡到村落巷弄、從風獅爺到信仰廟宇、從匠師雙手到孩童腳步,金門的每一個角落、每一個聲音,都是他創作的靈感來源。

「我最喜歡拍的,不一定是節慶或觀光景點,反而是那種生活裡最自然、最不起眼的時刻。」他說。彥勛特別喜歡清晨院子裡阿嬤晾棉被時的陽光,那種光線穿過纖維的感覺;他也常在黃昏時刻騎著機車跑去漁港,只為了拍下漁民收網、夕陽照映海面的那幾秒。他最感動的,是孩子們在風獅爺前奔跑、在紅磚牆下嬉笑,那些看似微不足道的日常畫面,卻是金門精神最真實的載體。

除了拍攝文化活動與社區紀錄外,陳彥勛也承接一項更私密、也更情感深重的工作——葬禮攝影。他說:「結婚是人生的喜事,但葬禮,其實是很多大家族最後一次齊聚的時刻。」對他來說,這些「人生最後的畢業典禮」有著難以言喻的價值,尤其是在金門,許多高齡長者過世時,子孫從海內外趕回故鄉,與親人告別,也彼此重逢。攝影不只是紀錄儀式,更是幫助留下來的家人,保存那些未說出口的情感。彥勛認為,拍下這些畫面,是一種慎終追遠的實踐,也讓悲傷多一層轉化的出口。

「影像不是炫技,是一種回應。面對一個地方的變化,我們這一代如果不拍下來,下一代根本不會知道這些事情曾經怎麼存在過。」他說。對彥勛而言,攝影是一種文化的保存,也是一種深沉的愛——對生活、對土地,也對人與人之間的溫度。

展望未來:自己的攝影展,與集體記憶的保存

陳彥勛坦言,他至今還沒有為自己辦過一次完整的個展。雖然作品曾參與地方展覽或刊登於刊物中,但他始終希望,能有一場屬於自己的攝影展,可以讓大家看見金門在地青年的視角。

近期,他正與光華文創園區合作,計劃舉辦一場名為《匠與島》的攝影展,主題聚焦金門的建築匠師與工藝場景,也會邀請花蛤小遷徙的夥伴一同展出,共同呈現一群年輕人如何用影像回應故鄉。

「金門的記憶,不該只是老照片或口述歷史而已,我們可以用現在的技術,建立新的文化保存方式。」他這麼說。

後記:青春,正是鏡頭背後的堅持

在許多人還在摸索人生方向的年紀,陳彥勛已經用影像走出一條深耕故鄉的路。他沒有離開金門,反而選擇在這裡紮根,用鏡頭寫下自己的篇章。他說:「金門教會我看事情的角度,也教會我珍惜生活裡每個微小的瞬間。」

而這份對家的熱愛、對文化的敬意,正在一張張照片、一段段影像中,被悄悄延續。

勛提供)

- 聯絡電話:0934 300 020

- 聯絡信箱:zzz390532@gmail.com